2025年暑假,齐越传媒学院组建“诗音推普”青年团,以“推广普通话、传承诗经文化”为核心使命,开启暑期“三下乡”社会实践征程。这支由播音与主持艺术、广告学、网络与新媒体专业学生组成的队伍,在安琪、穆金雨、于园园三位指导老师的带领下,先后深入河间、东光、沧县等地的乡村校园与公共文化场所,用专业所长搭建起语言推广与文化传承的桥梁,在实践中淬炼青春底色,为乡村振兴注入文化活力。

一、实践背景:以青春之力,赴文化之约

语言是文化的载体,普通话是沟通的桥梁。齐越传媒学院作为以播音主持为特色的院校,始终秉持“以声音传递力量,以文化滋养心灵”的理念。此次“诗音推普”实践活动,既是响应国家“推广国家通用语言文字”的号召,也是挖掘沧州地区深厚诗经文化底蕴的尝试——沧州作为《诗经》主要编纂者尹吉甫的故里,拥有丰富的文化资源,却存在部分乡村地区普通话普及不足、传统文化认知薄弱的问题。基于此,团队精准定位“语言推广+文化传承”双主线,希望通过大学生的青春力量,让普通话走进乡村,让诗经文化点亮童心。

二、实践历程:四地联动,绘就文化传承图景

(一)东光县龙王李镇启蒙幼儿园:童声稚语启蒙心

7月3日,团队首站抵达东光县龙王李镇启蒙幼儿园,面对二十余名3-6岁的幼儿,如何让抽象的诗经文化变得生动有趣,成为团队的首要挑战。团队负责人安琪老师率先与孩子们建立情感联结,用亲切的语气介绍“诗音推普”的使命,消除孩子们的陌生感。

考虑到幼儿的认知特点,团队以《诗经·小雅·鹿鸣》为切入点,避开复杂的学术解读,转而用“小鹿叫”这样的生活化比喻引发兴趣。“小朋友们知道‘呦呦鹿鸣’是什么意思吗?”团员刘向兴的提问刚落,就有小男孩举手回答“是小鹿在叫”,稚嫩的答案让教室充满笑声。随后,团队将《鹿鸣》改编成儿歌,配上简单的手势动作——“食野之苹”时双手比作树叶,“鼓瑟吹笙”时模仿弹琴的姿势,孩子们跟着节奏边唱边动,原本晦涩的诗句变成了鲜活的游戏

课后,团队深入村民家中开展调研,一位老大爷的话让成员们深受触动:“孩子们说普通话,以后出息!”这句朴素的期待,不仅印证了推广普通话的意义,更让团队坚定了“用接地气的方式做实践”的决心。李佳桐同学在实践日记中写道:“当看到孩子们用不标准却格外认真的普通话跟着哼唱时,我突然明白,我们带来的不只是一首诗,更是一扇看向更大世界的窗。”

(二)沧县崔尔庄镇后乔庄小学:古韵新声润童心

离开东光后,团队来到沧县崔尔庄镇后乔庄小学,服务对象转为四五年级的小学生。与幼儿相比,这些孩子具备一定的理解能力和表达能力,团队因此调整教学策略,从“趣味启蒙”转向“深度互动”,让诗经文化与地域历史紧密结合。课堂上,团员们以“为何《鹿鸣》能穿越千年仍被传唱”为引子,打破“灌输式”教学的局限。“‘呦呦鹿鸣,食野之苹’不只是古人宴饮的歌声,更是对朋友真诚相待的赞美。”团员们用标准的普通话逐句解析诗中的意象,结合“邀请同学来家里做客”的生活场景,让孩子们理解“我有嘉宾,鼓瑟吹笙”背后的友善之情。同时,团队充分挖掘沧州的文化资源,讲述尹吉甫在沧州整理《诗经》的故事,当孩子们得知“原来我们家乡和《诗经》这么有渊源”时,眼中满是自豪,主动提问“尹吉甫还整理过哪些诗”,探究兴趣被充分激发。

除了文化讲解,团队还加入传统礼仪教学环节。团员们从“举手高度不超过肩膀”“躬身角度约30度”等细节入手,示范传统揖礼的标准动作。孩子们挺直腰板,跟着老师的指令行礼,整齐的身姿、规范的动作,仿佛让千年前的礼仪文化在校园里“活”了过来。后乔庄小学的李老师评价道:“这样的课既有文化味,又有趣味性,孩子们不仅学会了普通话,还爱上了家乡的文化,比单纯的课本教学更有意义。”

(三)沧州市图书馆:雅言共赏传经典

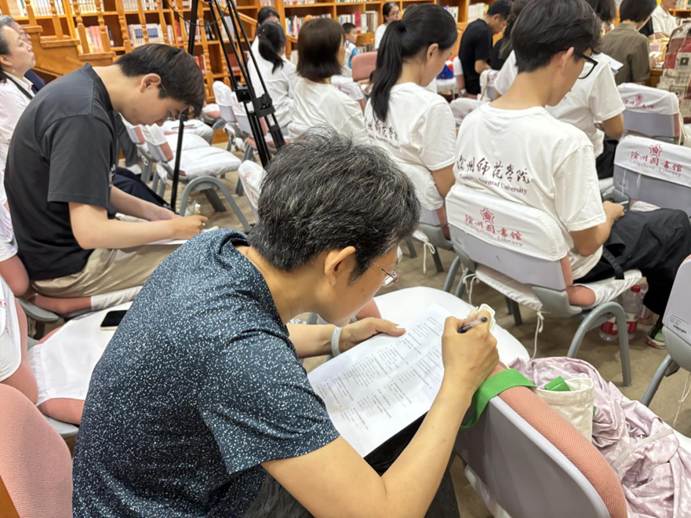

为扩大实践影响力,团队走进沧州市图书馆,参与“周末诗经品读会”,与当地市民、解放路小学的师生共同感受经典魅力。此次活动打破了“乡村专属”的局限,搭建起“校园-公共文化空间”的联动平台,让诗经文化从乡村走向更广阔的受众。

品读会上,团队成员与专家、市民、小学生围坐在一起,聆听专家对《诗经·芣苢》的深度解读。随后,解放路小学的同学们与大学生们共同朗诵《芣苢》,孩子们清脆的童声与大学生标准的普通话交织,现场掌声不断。团队还在现场发放调查问卷,了解市民对普通话普及和诗经文化的认知情况。一位带着孩子参加活动的母亲说:“你们用‘边读边唱’的方式教孩子,比让他们死记硬背强多了,孩子回家后还主动问我‘妈妈,明天还能去读诗吗。”

穆金雨老师在活动总结中说:“推广普通话不是‘单向输出’,传承文化也不是‘孤芳自赏’。这次品读会让我们看到,当专业力量与公共文化资源结合,当大学生与市民、孩子互动,文化传承才能形成‘双向奔赴’的良好氛围。”

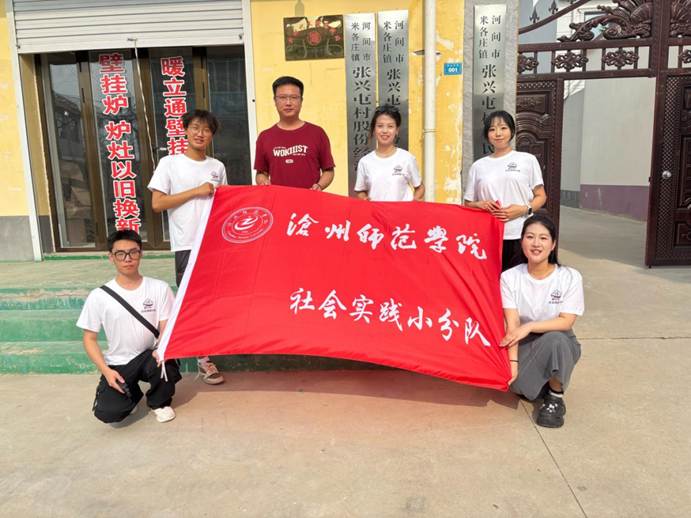

(四)河间市米各庄张兴屯村:乡音雅韵话传承

实践的第四站,团队来到河间市米各庄张兴屯村。村口的老槐树下,几位乘凉的老人看到朝气蓬勃的大学生,主动上前询问“你们是来做啥的”,这份热情让团队倍感温暖。来不及休息,成员们就分头行动:米增庭同学调试摄像设备,准备记录活动过程;白恩姿、郑雨晨忙着在村委会布置场地,拉横幅、贴诗句卡片,让乡村的小空间充满文化气息。

针对村里的孩子,团队沿用《鹿鸣》为核心内容,但在教学方式上更注重“个性化引导”。起初,孩子们因为害羞不敢开口,团员们就蹲下来和他们聊天,从“你最喜欢的小动物是什么”聊到“小鹿的叫声好不好听”,慢慢鼓励他们跟着读。当第一个孩子小声念出“呦呦鹿鸣”时,其他孩子也纷纷跟着开口,稚嫩的声音在村委会的小院里回荡。

为了让孩子们更好地记忆诗句,团队设计了“诗句接龙”游戏:团员念上一句,孩子们接下一句,接对的孩子能获得一张印有诗经名句的小卡片。这个小小的奖励机制,让孩子们积极性高涨,甚至有孩子主动要求“再玩一次”。活动结束后,一位孩子的奶奶拉着团员的手说:“俺家娃平时不怎么说话,今天跟着你们读了好多诗,还会说普通话了,谢谢你们啊!”

(五)南皮县大浪淀乡四兴小学:以经典诗篇悟家国情怀

9月2日第五站,“诗音推普”青年团联合沧州市公安局乡村振兴工作队,走进河北省南皮县大浪淀乡四兴小学,以“学习《诗经》经典、追寻抗战精神基因”为核心,开展暑期“三下乡”社会实践暨新学期“开学第一课”活动,为乡村学子开启意义非凡的开学篇章。

课堂上,团成员带领孩子们齐声诵读《诗经·无衣》等经典篇目,朗朗书声中让古老诗篇焕发新活力。同时,师生结合多媒体资源,生动讲解《诗经》的文化价值与南皮的地域渊源,将经典诵读与历史记忆相融合,既激发了孩子们对传统文化的探究兴趣,又引导其在文化浸润中感悟家国情怀。

三、实践成果:多维突破,彰显青春价值

(一)语言推广见实效,沟通桥梁初步搭建

此次实践覆盖5个地区,直接服务幼儿、小学生、村民、市民等群体超200人次,发放调查问卷400余份。从调研结果来看本次调研揭示了沧州地区居民在普通话应用与诗经文化认知上的显著特征与发展潜力。在语言使用层面,普通话与本地方言呈现“双主并行”格局,多数受访者能流利使用普通话,学校教育是其主要习得途径,且普遍认可普通话在就业、教育及政策理解中的关键价值;同时,方言在情感表达中的独特作用仍受重视,超半数人担忧方言消失,主张“普通话为主、方言为辅”或“平等共存”的理性态度成为主流。

诗经文化认知方面,其作为沧州特色符号的认同感较强,超三分之二受访者予以认可,学校教育同样是公众接触《诗经》的核心渠道,《关雎》等经典诗句拥有较高辨识度。然而,文化传承与转化存在明显短板:河间相关诗经景点游览率不足五成,文旅项目虽获超七成支持,但近半数人拒绝为文化产品付费,反映出文化消费意愿与供给侧创新均需突破。

(二)文化传承有温度,地域自信显著提升

通过讲述尹吉甫与沧州的渊源、开展传统礼仪教学,团队让“家乡文化”从抽象概念变成可感知的内容。后乔庄小学的学生在课后反馈中写道:“原来《诗经》和我们沧州有关系,我以后要多了解家乡的历史。”这种地域文化自信的提升,正是文化传承最珍贵的成果。

(三)青春实践获成长,专业能力全面锤炼

对于团队成员而言,此次实践也是一次“走出课堂、走进社会”的历练。播音专业的同学将“标准发音”转化为“幼儿能听懂的语言”,广告学专业的同学设计活动海报和宣传材料,网络与新媒体专业的同学拍摄剪辑实践视频——专业知识在实践中得到应用,沟通能力、应变能力也显著提升。正如团员郑雨晨所说:“以前在课堂上练习朗诵,只需要关注自己的声音;现在面对孩子,要考虑他们的接受度,还要处理突发情况,这让我对‘传媒人的责任’有了更深的理解。”

四、实践反思与展望

此次“诗音推普”实践活动虽取得一定成果,但也存在不足:一是实践时间较短,难以形成长期影响;二是针对不同年龄段群体的教学方案仍需优化,例如对老年村民的普通话推广覆盖不足;三是文化传承的形式较为单一,未能充分结合乡村的民俗、非遗资源。

未来,团队计划从三方面深化实践:一是建立“长效对接机制”,与此次服务的乡村学校签订长期合作协议,通过线上直播、定期回访等方式持续推广普通话和诗经文化;二是拓展“受众覆盖面”,针对老年村民设计“方言与普通话对照”的趣味课程,帮助他们更好地融入现代生活;三是丰富“文化传承形式”,结合沧州的武术、剪纸等非遗项目,打造“诗经+非遗”的特色活动,让文化传承更具生命力。

此次暑期“三下乡”实践,是齐越传媒学院“以文化人、以声育人”理念的生动实践。“诗音推普”青年团的成员们用青春的脚步丈量乡村大地,用专业的声音传递文化力量,不仅为乡村推广了普通话、传承了诗经文化,更在实践中锤炼了品格、增长了才干。未来,学院将继续以实践为纽带,让更多大学生走进乡村、服务社会,用青春之笔书写文化传承与乡村振兴的新篇章。